I quattro temperamenti

di Massimo Rinaldi

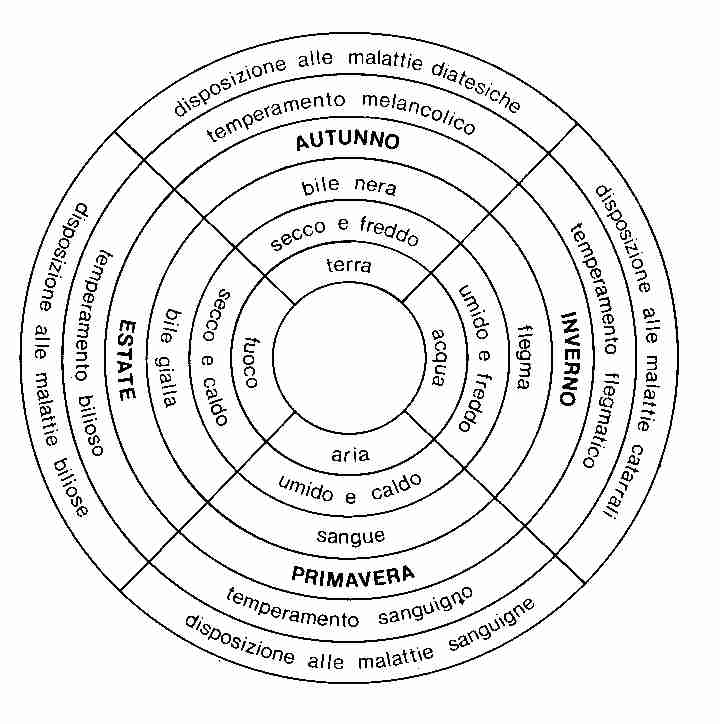

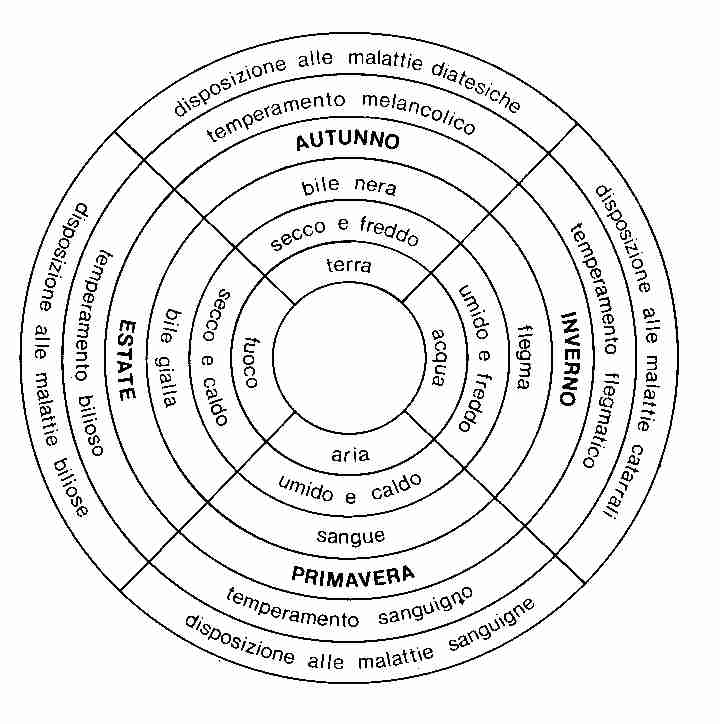

Schema di rappresentazione dei quattro temperamenti secondo Galeno (ca.168 D.C.)

|

Il temperamento è un aspetto della personalità alquanto trascurato dalla psicologia moderna. Non c'è molto accordo tra gli psicologi su che cosa debba intendersi per temperamento, e su come esso si distingua dal carattere. Tuttavia, il concetto di temperamento è uno dei più antichi nella storia della psicologia e non sembra affatto il caso di accantonarlo, poiché esso consente di raggiungere risultati non trascurabili nella comprensione delle differenze individuali, soprattutto nel campo della psicologia dell'infanzia. La collocazione ideale del temperamento è tra la costituzione (fisica) ed il carattere (psichico), ed esso sembra costituire un ponte tra la struttura costituzionale e le acquisizioni culturali. La descrizione dei temperamenti umani risale ad Ippocrate e alla sua scuola, intorno al 400 a.C.: ne troviamo la trattazione nel Corpus Hippocraticum, l'insieme di opere attraverso cui il grande medico greco diffuse le sue conoscenze. Nella Roma dell'imperatore filosofo Marco Aurelio, il medico degli imperatori Galeno riprese ancora l'argomento, approfondendone alcuni aspetti. Per la medicina antica, alla base dei temperamenti umani era la teoria dei quattro umori, che nasce per spiegare lo stato di equilibrio o di squilibrio del corpo, individuando in esso la causa dello stato di salute o di malattia. Secondo tale dottrina, nel corpo circolano quattro umori: il flegma (la linfa), il sangue, la bile gialla e la bile nera. Se tra i quattro fluidi c'è equilibrio, si dà uno stato di salute, mentre con la prevalenza dell'uno o dell'altro umore, si crea uno squilibrio che determina la tendenza a malattie dell'uno o dell'altro tipo: malattie catarrali per la prevalenza del flegma, sanguigne per la prevalenza del sangue, biliose per la prevalenza della bile gialla, diatesiche per la prevalenza della bile nera. Oltre alla tendenza alla malattia, la prevalenza di ciascun umore determina anche un certo squilibrio costituzionale-comportamentale, o meglio temperamentale, configurando quindi la presenza di quattro temperamenti, visibili come carenza di armonia complessiva: flegmatico, sanguigno, bilioso e melancolico. In epoca decisamente più recente, troviamo una importante trattazione dei temperamenti umani nell'ambito del movimento pedagogico "Waldorf", fondato agli inizi del '900 da Rudolf Steiner in Germania e diffusosi successivamente un po' in tutto il mondo. Steiner riprese e perfezionò la teoria dei quattro temperamenti, sganciandola dalla anacronistica spiegazione ippocratica dei quattro umori, e poggiandola sulla propria concezione dell'essere umano "tripartito", formato dalla unione dei tre elementi sostanziali corpo, anima, spirito. I quattro temperamenti, secondo Steiner, sono quindi: flemmatico, sanguigno, collerico, malinconico. Anche per Steiner il temperamento diviene visibile in modo particolare in situazioni di squilibrio unilaterale, poiché l'individuo equilibrato usufruisce, sia pure in misura diversa, di tutte le quattro modalità temperamentali, senza esserne determinato o vincolato. Nella complessa spiegazione steineriana, il temperamento viene determinato dal prevalere, nella struttura dell'individuo, di una delle sue parti costitutive, che egli individua in corpo fisico, corpo eterico, corpo astrale, io. Il temperamento risulta essere pertanto una sorta di base caratteriale, dipendente dalla costituzione fisica, che imprime la sua connotazione a tutta a vita psichica dell'individuo, tanto più, come detto, quanto più sbilanciato. Fenomenologicamente, il temperamento viene definito da una coppia di parametri, legate alle modalità funzionali dell'organismo, che combinandosi tra loro in modo bipolare determinano appunto la formazione di quattro tipologie temperamentali. I due parametri in questione sono: la sensibilità (intesa come ricettività al mondo esterno) e la forza (intesa come capacità di estrinsecazione di sé). L'articolazione avviene secondo lo schema seguente:

Dobbiamo immaginare la collocazione di ciascun individuo in questo schema non come un punto, ma come un area più o meno ampia da sovrapporre, che raramente si collocherà all'interno di un solo quadrante, coprendo solitamente una zona a cavallo di due o anche di tre quadranti, sia pure con prevalenza di uno o due di essi. Avremo così un temperamento dominante ed uno o due ausiliari, ritrovando in ciascun individuo una completa carenza solo di quello opposto al dominante. Analiticamente, possiamo descrivere così i singoli influssi temperamentali: il temperamento sanguigno, caratterizzato da elevata sensibilità agli stimoli esterni e da scarsa forza interna, si caratterizza con la volubilità degli interessi e l'amore per il cambiamento. L'individuo sanguigno si infiamma facilmente per un nuovo "oggetto di desiderio", ed altrettanto rapidamente tende a stancarsene e a distaccarsi dall'attività precedentemente intrapresa, risultando adatto ad attività dinamiche ma che non richiedono costanza di impegno eccessiva. L'età nella quale si accentua naturalmente la componente sanguigna del temperamento è quella infantile. Nel temperamento flemmatico, caratterizzato da scarsa forza e scarsa sensibilità agli stimoli esterni, prevale la tendenza alla pigrizia e alla vita vegetativa: l'individuo flemmatico ama mangiare, e si sente in pace quando riposa, possibilmente a pancia piena. Non ama le attività ad alto dispendio di energia, mentre preferisce quelle che richiedono una certa precisione e meticolosità, come il collezionismo o il tenere in ordine un archivio. L'età nella quale si accentua naturalmente la componente flemmatica del temperamento è quella senile. Il temperamento collerico rappresenta il lato "forte" dei temperamenti umani, ma si ricordi che è sbagliato assegnare a queste caratteristiche un valore diretto di personalità: anche in questo caso, infatti, l'individuo risulta, piuttosto, condizionato dalle proprie tendenze reattive, ed il fatto che il suo temperamento sia dotato tanto di forza quanto di sensibilità agli stimoli esterni non lo mette al riparo dalle unilateralità delle sue reazioni spontanee, che sono impetuose e irriflessive. L'individuo collerico persegue con determinazione i suoi obiettivi e ha numerosi interessi, ma può soffrire di eccessi comportamentali, preferendo l'azione alla di riflessione, e risultando adatto alle attività dinamiche e imprenditoriali. L'età nella quale si accentua naturalmente la componente collerica del temperamento è quella adolescenziale e giovanile. Il temperamento malinconico è dotato di elevata forza e scarsa sensibilità agli stimoli esterni, il che comporta una capacità non indifferente di tenere fermi i propri propositi e di perseguire con tenacia i propri obiettivi, senza farsi distrarre dagli eventi esterni. L'individuo malinconico tende a chiudersi in se stesso, ed ha elevate capacità di introspezione e di riflessione, che lo rendono molto adatto ad attività intellettuali e riflessive. L'età nella quale si accentua naturalmente la componente malinconica del temperamento è quella adulta. Lo studio dei temperamenti svolto da Steiner e dai pedagogisti della sua scuola costituisce a tutt'oggi l'analisi più completa e approfondita che sia stata svolta su questo tema. Attualmente, una certa ripresa dell'interesse per lo studio del temperamento è presente anche nella psicologia americana, come ad esempio in J. Kagan, il quale propone un'articolazione basata anch'essa su quattro tipi fondamentali, che sono: timido, spavaldo, allegro, malinconico. Non è difficile individuare un certo parallelismo con i quattro temperamenti classici, associando lo spavaldo al collerico, l'allegro al sanguigno, il timido al flemmatico (ma qui è l'associazione più forzata), mentre il malinconico è addirittura omonimo. Quel che a tutt'oggi resta da precisare sono i contorni teorici del problema, ed anche il rapporto tra i concetti di temperamento, carattere e personalità, concetti che risultano ancora non sufficientemente definiti e pertanto niente affatto condivisi nel campo della ricerca psicologica. Articolo pubblicato su www.psicologiaonline.it |